外壁・屋根の汚れ|原因と対策【佐倉市・印西市の住宅にも多い事例】

目次

外壁や屋根、雨樋、ベランダなどにいつの間にかついてしまう「汚れ」。

放置してしまうと見た目だけでなく、家の劣化にもつながってしまうことをご存じでしょうか?

この記事では、汚れの原因や部材別の特徴、対策や予防のヒントをわかりやすく解説します。

- 汚れの主な原因とは?

- 汚れが発生しやすい場所と部材別の特徴

- 汚れを放置するとどうなる?

- 自分でできる予防方法と定期チェックのすすめ

- 塗装は“予防”の一手段|万能ではありません

- よくあるご相談と当社の対応

- まとめ:まずは汚れに気づくことから

1. 汚れの主な原因とは?

外装に発生する汚れの多くは、以下のような要因が重なって起こります。

- 大気中のホコリや排ガス

- 雨に含まれる不純物(酸性雨や黄砂など)

- 湿気による苔・カビ・藻の繁殖

- サッシや換気口などからの雨だれ跡

- 土埃や植栽による跳ね返り

こうした汚れは、時間とともに蓄積します。

2. 汚れが発生しやすい場所と部材別の特徴

外壁(サイディング・モルタルなど)

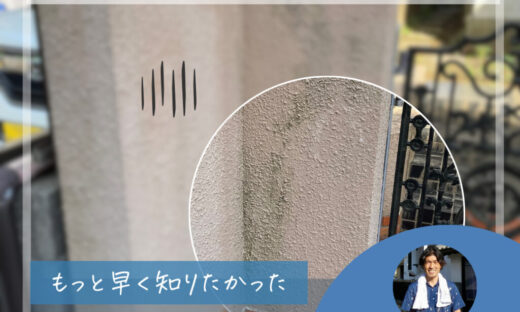

- 汚れやすい場所: 北側・軒下・地面に近い部分

- 原因: 日当たり不足、ホコリ、排ガス、苔・カビ

- 特徴: 凹凸のある外壁は汚れが溜まりやすい、ザラザラした外壁は汚れが定着しやすい傾向があります。

屋根(スレート・金属屋根など)

汚れやすい場所: 北側傾斜・軒先・屋根材の重なり部分

主な原因: 苔・カビ、落ち葉、空気中の粉塵

スレート屋根(カラーベストやコロニアル)は、経年劣化によって表面の塗膜が剥がれてくると、水を弾く力が弱まり、表面がザラついて苔やカビが根付きやすくなります。

特に日陰になりやすい北側では湿気がこもりやすく、苔が成長するには絶好の環境です。

金属屋根の場合でも、塗膜の劣化によってサビ汚れが付きやすくなります。

ポイント: 屋根は見えづらい場所だからこそ、定期的なプロの点検が大切です。

雨樋(軒樋・縦樋)

- 汚れやすい場所: 軒樋の内側・接合部

- 原因: 落ち葉や泥・詰まり

- 特徴: 詰まりによるオーバーフローで外壁に雨だれが発生することも。水分が残りやすく苔が繁殖しやすい。気づかないうちに劣化が進む部位です。

ベランダ・バルコニー

- 汚れやすい場所: 床・排水口・手すりの下

- 原因: ベランダ床防水機能の低下による水はけ不良、植木鉢の土、風雨による汚れ

- 特徴: 排水不良により黒ずみ・苔が広がることも。防水層の劣化とも連動しやすい箇所です。

コーキング(目地・サッシまわり)

- 汚れやすい場所: サッシや外壁の継ぎ目

- 原因: 経年劣化、紫外線によるひび割れ

- 特徴: ひびに汚れが入り込み、見た目が悪化。防水性も低下するため定期的な補修が重要です。

3. 汚れを放置するとどうなる?

見た目の問題だけではありません。汚れの下では次のような劣化が進行している可能性があります。

- 塗膜の劣化 → 防水性が失われる

- 外壁材の劣化 → ひび割れや剥がれ

- カビ・苔 → 苔自体が水分を含んでおり常に湿気がある状態。腐食などダメージ

- 雨樋の詰まり →放置することで外壁や基礎へのダメージ

汚れは“劣化のサイン”と考え、放置せずに対処することが大切です。

4. 自分でできる予防方法と定期チェックのすすめ

外壁や屋根に発生する苔・カビなどの汚れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

ここではそれ以外のチェックポイントや日常的な工夫をご紹介します。

- 雨樋・ベランダの排水口まわりを月1で確認

- 北側や風通しの悪い場所への対策(植栽の見直しなど)

- 軽い汚れは拭き取ってみても良いかも。ただし高所での作業は危険です

▶︎ 苔汚れに関する詳しい解説はこちら

佐倉市の外壁に苔汚れ?緑の汚れの正体と対策法まとめ

5. 塗装は“予防”の一手段|万能ではありません

防汚効果に優れた塗料での塗装も効果的です。汚れを付きにくくする効果があります。

しかしどんな塗料も「汚れない」というわけではありません。

- 日陰・湿気の多い場所では限界がある

- 周辺環境(植栽・地形・気候)との関係も大きい

- 定期点検との併用が効果的

塗装は“汚れに強くなる手段のひとつ”と考え、定期的なメンテナンスと併用することが最善策です。

6. よくあるご相談と当社の対応

「家が黒ずんで見えるけど、塗り替えの時期?」

「外壁の北側だけ苔がすごいけど大丈夫?」

「ベランダの床が真っ黒に…掃除では限界?」

このようなご相談を多くいただきます。

現地調査で汚れの種類と状態を見極め、必要なメンテナンス方法をご提案しています。

社長が自ら点検します。代表志田の無料点検はこちら

7. まとめ:まずは“気づく”ことから

汚れは「見た目が気になる」だけではなく、住宅全体の劣化サインであることが多くあります。

気になったときが行動のタイミングです。小さな異変から、大きな安心へつなげましょう。

会社概要-440x600.jpg)